アスベスト分析報告書の見方をサンプル付きで解説!保管義務や提出先は?

「業者からアスベストの分析結果報告書が届いたけれど、専門用語ばかりでどこを見れば良いか分からない…」

「この『検出』という文字は、具体的にどういう意味なんだろう?」

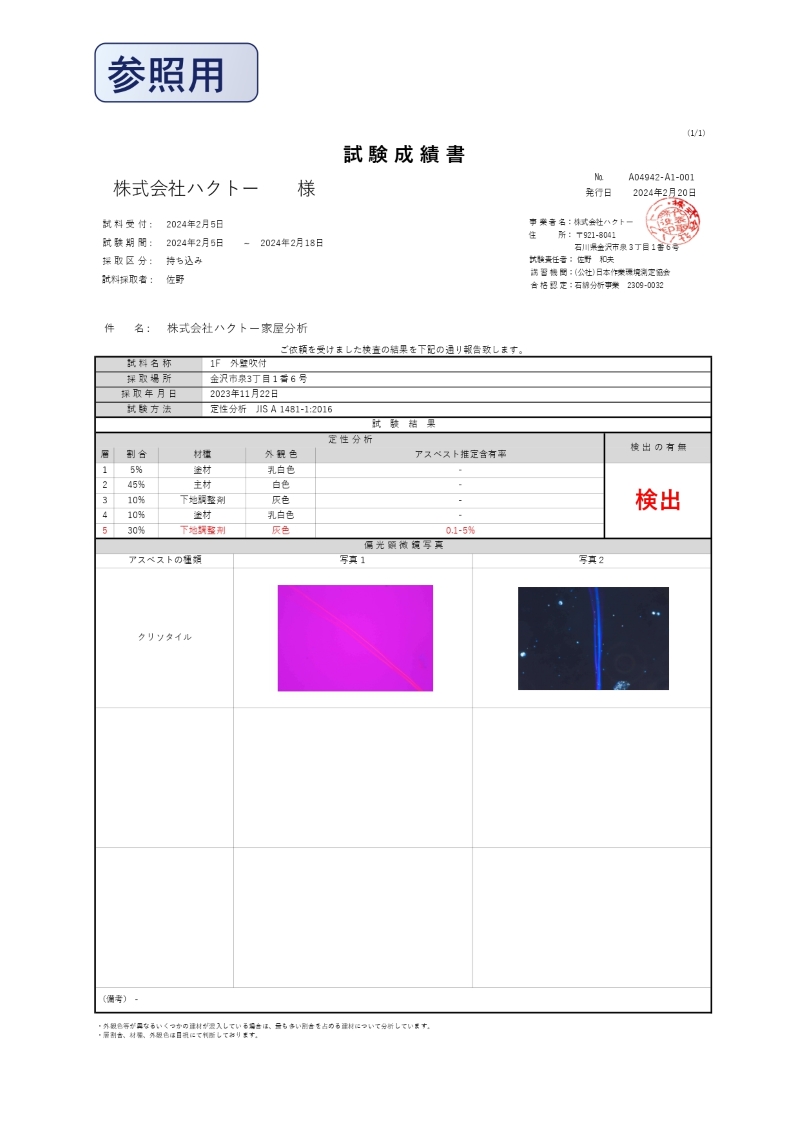

アスベスト分析を依頼した後、手元に届く「試験成績書」や「分析結果報告書」。これは、今後の工事計画や法的手続きを進める上で極めて重要な公的書類です。しかし、その見方を正しく理解している方は少ないかもしれません。

本記事では、皆様が報告書の内容を正確に理解し、自信を持って次のステップに進めるよう、実際に弊社が発行している報告書サンプルを使いながら、見るべきポイントとそれぞれの項目が持つ意味を、専門家の視点で一つひとつ丁寧に解説していきます。

目次

アスベスト分析報告書の全体像と役割

まず、分析結果報告書がどのような役割を持つのかを理解しましょう。

この報告書は、単なる結果の通知ではありません。これは、「お預かりした検体(建材のサンプル)に対し、公的な分析方法(JIS規格)に基づき分析した結果、アスベストが含まれていたか否かを正式に証明する」ための、科学的根拠に基づいた証明書です。

この一枚の書類が、その後の工事の方針(アスベスト対策の要不要)、作業の安全性、行政への届出、そして最終的なコストまで、あらゆることの判断基準となります。

それでは早速、弊社の報告書サンプルを例に、各項目の見方を見ていきましょう。

ポイント1基本情報の確認

報告書の上部には、その分析が「いつ、何を、どのように」行われたかを示す基本情報が記載されています。ここは、ご自身の依頼内容と相違ないかを確認する重要なパートです。

- 試料受付日・試験期間

お客様から検体をお預かりした日と、実際に分析を行った期間です。いつの時点での分析結果なのかが分かります。 - 試料名称・採取場所

例えば「1F台所壁」「2F天井」など、お客様に記入いただいた建材の名前や採取場所が記載されます。複数の箇所を分析した場合、どの結果がどの場所に対応するのかを正確に把握するために、必ずご確認ください。 - 試験方法

「JIS A 1481-1」といった記載があります。これは、日本産業規格(JIS)に定められた公定法に則って、適正に分析が行われたことを示しています。弊社の報告書は、このJIS規格に基づいているため、行政への提出などにも安心してご利用いただけます。

ポイント2最重要項目!「試験結果」の見方

報告書の中央にある表が、分析結果の核心部分です。ここが最も重要なポイントとなります。

- 層 / 材質 / 色調

建材は、塗装や下地など、複数の「層」で構成されていることがよくあります。弊社では、その層ごとに材質や色を記載し、どの層について分析したかを明確にしています。 - アスベスト推定含有率

定量分析を行った場合に、アスベストがどのくらいの割合で含まれているかの目安が記載されます。サンプルの例では「0.1-5%」とあり、これはアスベストの含有が法律の基準値である0.1%を超えていることを示しています。 - 検出の有無

これが定性分析の最終結論です。サンプルのように、赤く「検出」と印字・押印されている場合、その検体からアスベストが見つかったことを意味します。もしアスベストが含まれていなければ、ここには「不検出」と記載されます。

ポイント3詳細情報の確認

報告書の下部には、検出されたアスベストの種類や、分析の証拠となる顕微鏡写真が記載されています。

- アスベストの種類

「検出」と判定された場合、ここに「クリソタイル」といった具体的なアスベストの種類が明記されます。アスベストは6種類あり、種類によって特性が若干異なるため、その特定も重要です。 - 偏光顕微鏡写真

分析の客観的な証拠として、顕微鏡で観察した際の写真が添付されます。専門家は、この写真で繊維の形状や光学的な特性(分散色)を見て、アスベストであるかどうかを最終判断します。写真が添付されていることは、その分析が丁寧かつ正確に行われた証となります。

厚生労働省の様式との違いについて

時々、「厚生労働省が定めた書式ではないのですか?」というご質問をいただきます。

確かに、厚生労働省は事前調査結果の報告(電子申請)などで使用する参考書式を提示しています。しかし、個別の建材に関する「分析結果報告書」については、必ずしもその様式に準拠する必要はなく、各分析機関がJIS法に基づいた上で、分かりやすい独自のフォーマットで発行しているのが一般的です。

弊社の報告書も独自のフォーマットを採用しておりますが、これまでに労働基準監督署や保健所への提出で「受理されなかった」というお問い合わせは一件もございません。公的な証明書類として、安心してお使いいただけます。

ただし、公共工事など、発注者から特別な書式を指定されている場合は、その限りではありませんので、事前に提出先にご確認いただくことをお勧めします。

報告書は、安全な対策への「羅針盤」です

アスベスト分析報告書の見方、ご理解いただけたでしょうか。

- 基本情報で「依頼内容」と合っているか確認する。

- 試験結果の表で「検出」か「不検出」か、結論を確認する。

- 詳細情報で「アスベストの種類」や「写真」を確認する。

この3ステップで、報告書の要点は確実に掴むことができます。

分析結果報告書は、ただ結果を知るためだけのものではありません。それは、目に見えないリスクを可可視化し、安全な工事計画を立て、健康被害を未然に防ぐための、いわば「羅針盤」です。

私たちHAKUTOアスベスト分析センターは、お客様がその羅針盤を手に、安心して次の航海へ出発できるよう、分かりやすく信頼性の高い報告書の提供をお約束します。報告書の見方でご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。

アスベストの定性分析が必要な時は、当社にご相談ください。

お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。