アスベストのレベルとは?レベル1・2・3の違いと危険性、対策を専門家が徹底解説

建物の解体やリフォームを計画する際、必ず耳にする「アスベストレベル」という言葉。

「レベル1は危険」「レベル3は大丈夫」といった断片的な情報は知っていても、それぞれのレベルが具体的に何を意味し、どのような違いがあるのか、正確に理解されている方は少ないかもしれません。

アスベスト対策において、この「レベル」の理解は絶対不可欠です。なぜなら、レベルを正しく判断できなければ、作業員の安全確保はもちろん、近隣への配慮、法的な手続き、そして工事費用に至るまで、すべてに大きな影響を及ぼすからです。間違った認識は、知らず知らずのうちに法律違反を犯したり、最も恐ろしい健康被害のリスクを放置したりすることに繋がりかねません。

この記事では、アスベスト分析の専門家集団である私たちHAKUTOが、アスベストのレベル1、レベル2、レベル3の具体的な違い、それぞれの危険性、そして法律で定められた対策について、どこよりも分かりやすく徹底的に解説します。

この記事でわかること

- アスベストの「レベル」が何を基準に分類されているかがわかる

- レベル1、2、3に該当する代表的な建材と、その危険性がわかる

- レベルごとに法律で義務付けられた対策や届出の違いがわかる

- 安全な工事計画を立てるための、正しい知識の重要性がわかる

この記事を最後までお読みいただければ、アスベストレベルに関する漠然とした不安は、安全な工事計画を立てるための確かな知識へと変わるはずです。

目次

アスベストの「レベル」とは?危険性を判断する最も重要な指標

アスベストの「レベル」とは、アスベストを含んだ建材の「発じん性」、つまり粉じんの飛散のしやすさに応じて分類された危険度の指標です。このレベル分けは、主に建材の除去作業を行う際の、作業員や周辺環境へのばく露(アスベストを吸い込むこと)リスクの高さを示しています。

分類は、最も危険な「レベル1」から、比較的危険性の低い「レベル3」までの3段階に分かれており、このレベルに応じて、石綿障害予防規則(石綿則)や大気汚染防止法で定められた作業基準(隔離措置、届出義務、保護具の種類など)が大きく異なります。

- レベル1: 発じん性が著しく高い

- レベル2: 発じん性が高い

- レベル3: 発じん性が比較的低い

重要なのは、「レベル3だから安全」というわけではないということです。あくまで「通常の状態では飛散しにくい」だけであり、切断や破砕といった加工を行えば、レベル3の建材からもアスベスト繊維は飛散します。これから、各レベルの詳細を具体的に見ていきましょう。

アスベストレベル1建材:最も危険性が高い「吹付け石綿」など

レベル1は、アスベスト含有建材の中で最も危険性が高く、厳重な管理が求められる分類です。

レベル1の定義と危険性

綿状のアスベストをセメントなどと混ぜ、吹き付け機で直接吹き付けた建材が該当します。密度が非常に低く、指で押すだけで崩れるほど脆いため、少しの振動や衝撃、経年劣化によっても、アスベスト繊維が極めて飛散しやすい状態にあります。

このため、除去作業時には最大級のばく露防止対策が法律で義務付けられており、違反した際の罰則も最も重くなります。

レベル1に該当する主な建材

- 吹付け石綿(吹付けアスベスト)

用途:ビルの鉄骨の耐火被覆、機械室やボイラー室の吸音・断熱

使用年代:主に1960年~1975年頃 - 石綿含有吹付けロックウール(石綿が5%を超えて含有するもの)

用途:吹付け石綿と同様

使用年代:主に1970年~1980年頃 - 石綿含有ひる石吹付材(バーミキュライト)

- 石綿含有パーライト吹付材

レベル1で義務付けられる主な対策

- 届出: 作業開始の14日前までに、労働基準監督署と管轄の地方公共団体(都道府県や市など)の両方へ「特定粉じん排出等作業実施届出書」などを提出する義務があります。

- 作業計画の策定: 除去方法、作業員の安全衛生、周辺環境への配慮などを盛り込んだ詳細な計画書を作成し、届け出る必要があります。

- 資格者の配置: 「石綿作業主任者」の選任が必須です。

- 厳重な隔離措置: 作業場所をプラスチックシートなどで完全に密閉し、外部と隔離します。出入口には、除じん装置を備えた更衣室や前室(セキュリティゾーン)を設置します。

- 負圧管理: 作業場所の気圧を外部より低く保つ「負圧除じん装置」を稼働させ、汚染された空気が外部に漏れ出さないように管理します。

- 高レベルの保護具: 作業員は、電動ファン付き呼吸用保護具(PAPR)や防護衣、保護メガネ、手袋などを着用します。

- 廃棄物処理: 除去した建材は「特別管理産業廃棄物」として、二重に梱包し、専用の許可を持つ業者によって厳重に処理されます。

アスベストレベル2建材:危険性が高い「保温材」「耐火被覆材」など

レベル2は、レベル1に次いで危険性が高く、同様に厳重な対策が求められる建材です。

レベル2の定義と危険性

アスベストを他の材料と混ぜて、板状や筒状に成形した製品です。吹付け材ほどではありませんが、比較的脆く、破損や劣化によって容易にアスベスト繊維が飛散する可能性があります。主に配管やボイラーの断熱材、建物の耐火材として使用されています。

レベル2に該当する主な建材

- 石綿含有保温材: ボイラー本体や配管、空調ダクトなどの断熱材

- 石綿含有耐火被覆材: 鉄骨の柱や梁などに巻き付けられる耐火用の板材

- 石綿含有断熱材: 屋根裏や壁の内部に使用される断熱用の板材

- 石綿含有けいそう土保温材

レベル2で義務付けられる主な対策

レベル2の除去作業に求められる対策は、基本的にレベル1とほぼ同じです。

届出義務、作業計画の策定、資格者の配置、隔離措置、負圧管理、高レベルの保護具の着用、特別管理産業廃棄物としての処理など、レベル1に準じた厳格な措置が必要となります。

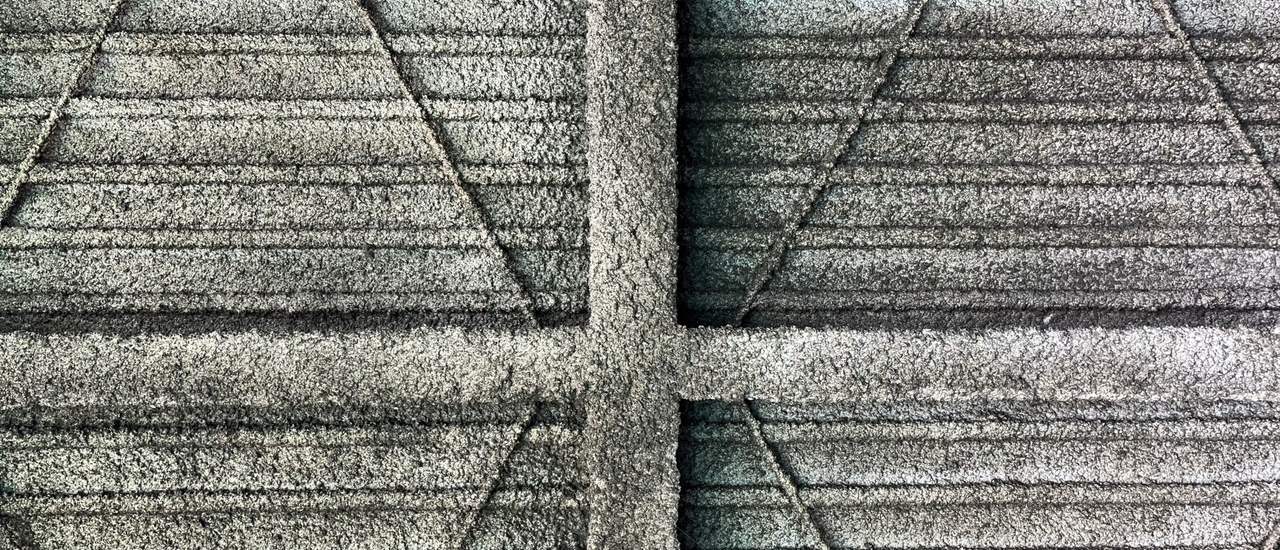

アスベストレベル3建材:比較的危険性が低い「成形板」など

レベル3は、最も身近な場所で広く使用されているアスベスト含有建材です。

レベル3の定義と危険性

アスベストをセメントや樹脂などで固め、板状に成形した硬い建材が主に該当します。繊維が固く固定されているため、通常の状態ではアスベストが飛散するリスク(発じん性)は比較的低いとされています。

しかし、絶対に安全というわけではありません。 切断、穿孔(穴あけ)、研磨、破砕といった作業を行うと、固められていた繊維が飛散し、ばく露する危険性が十分にあります。この点を誤解して安易なDIYや不適切な工事を行うと、深刻な事態を招きます。

レベル3に該当する主な建材

- 石綿含有成形板

- 屋根材: スレート波板、住宅用化粧スレート(コロニアル、カラーベスト等)

- 外壁材: 窯業系サイディング

- 内装材: 石綿含有けい酸カルシウム板第1種、石膏ボード(一部の古い製品)

- ビニル床タイル(Pタイルなど)

- 石綿含有仕上塗材(外壁のリシン、スタッコ、タイル吹付材など)

レベル3で義務付けられる主な対策

- 届出: レベル1・2のような作業計画の届出は原則として不要です。ただし、2022年4月から、一定規模以上の解体・改修工事では、アスベストの有無に関わらず事前調査結果の電子報告が義務化されています。

- 隔離措置: レベル1・2のような大掛かりな隔離は不要ですが、作業場所の湿潤化や、必要に応じた養生は行います。

- 作業方法: アスベストの飛散を抑制するため、手工具での切断を基本とし、電動工具を使用する場合は高性能な集じん機を併用するなどの措置が求められます。

- 保護具: 防じんマスクや、必要に応じて保護衣を着用します。

- 廃棄物処理: 除去した建材は「石綿含有産業廃棄物」として、他の廃棄物と分別し、許可を持つ業者によって処理されます。「特別管理」ではないものの、厳格な管理が求められます。

【一覧表】アスベストのレベル別対策の比較

| 項目 | レベル1 | レベル2 | レベル3 |

|---|---|---|---|

| 主な建材 | 吹付け石綿など | 保温材、耐火被覆材など | スレート、Pタイルなど |

| 発じん性 | 著しく高い | 高い | 比較的低い |

| 作業計画の届出 | 必要(労基署・自治体) | 必要(労基署・自治体) | 原則不要 |

| 事前調査結果報告 | 必要 | 必要 | 必要 |

| 隔離養生 | 必須(厳重な隔離) | 必須(厳重な隔離) | 原則不要(湿潤化が主) |

| 負圧管理 | 必須 | 必須 | 不要 |

| 資格者 | 石綿作業主任者 | 石綿作業主任者 | 石綿作業主任者(推奨) |

| 保護具(呼吸用) | 電動ファン付き保護具等 | 電動ファン付き保護具等 | 防じんマスク(DS2以上) |

| 廃棄物区分 | 特別管理産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | 石綿含有産業廃棄物 |

よくある質問(FAQ)

Q1. レベルが不明な場合はどうすれば良いですか?

A1. 絶対に自己判断してはいけません。法律で義務付けられている「アスベスト事前調査」を、必ず有資格者が在籍する専門の調査会社に依頼してください。調査の結果、目視で判断できない場合は、検体を採取して分析機関でアスベスト分析を行い、アスベストの有無と種類を確定させる必要があります。

Q2. レベル3なら安全なので、自分でリフォームしても大丈夫ですか?

A2. いいえ、絶対にやめてください。レベル3建材も、切断や破砕によってアスベストを飛散させます。適切な知識、保護具、作業方法、そして廃棄物処理の知識がなければ、ご自身とご家族を危険に晒すことになります。アスベストの除去や処理は、必ず専門の業者に依頼してください。

Q3. 2006年(平成18年)以降に建てた家なら、レベルの心配は要りませんか?

A3. 2006年9月1日以降に着工した建物については、アスベスト含有率0.1%を超える建材の使用が全面的に禁止されているため、原則としてアスベストは存在しないと考えて問題ありません。しかし、法律上、解体・改修工事を行う際には、着工年月日を設計図書等で確認し、その事実を記録・報告する義務があります。

まとめ:正しいアスベストレベルの理解が、安全な対策の第一歩

今回は、アスベストのレベル1、2、3の違いについて詳しく解説いたしました。

- まとめのポイント1:レベル1と2は、綿状や比較的脆い材質で、極めて飛散しやすいため、届出や厳重な隔離など、法律で定められた最高レベルの対策が求められます。

- まとめのポイント2:レベル3は、硬く固められた建材で通常は飛散しにくいですが、切断や破砕時には危険なアスベスト繊維が飛散するため、適切な飛散防止措置が不可欠です。

- まとめのポイント3:どのレベルであっても、アスベストの除去・処理は専門業者でなければ安全に行うことはできません。

建物の解体やリフォームにおけるアスベスト対策は、まず「そこにアスベストがあるのか、ないのか」、そして「あるとすれば、どのレベルに該当するのか」を正確に把握することから始まります。その科学的根拠となるのが、私たち専門機関が行う「アスベスト分析」です。

アスベストに関する不安や疑問をお持ちの際は、憶測で判断せず、まずは専門家にご相談ください。私たちHAKUTOアスベスト分析センターは、高精度な分析を通じて、皆様が確かな事実に基いて安全な一歩を踏み出すためのお手伝いをいたします。

アスベストの定性分析が必要な時は、当社にご相談ください。

お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。