アスベスト事前調査報告書の書き方【記入例付き】様式と記載項目を解説

「事前調査は終わったけど、この報告書の書き方が分からない…」

「記入例を見ながら、項目ごとに正しく埋めていきたい」

アスベスト事前調査が完了した後、事業者が必ず作成しなければならないのが「事前調査結果報告書」です。これは、調査結果を記録し、関係者間で共有するための単なる書類ではありません。行政への報告や、3年間の保管が法律で義務付けられた、極めて重要な公的記録です。

もし記載内容に不備があれば、行政からの指導や、工事の遅延、さらには罰則の対象となる可能性もあります。

そこでこの記事では、アスベスト分析の専門家として、石綿障害予防規則で定められた報告書の様式に基づき、

- 各項目の具体的な記入方法とポイント

- 判断に迷いがちな箇所の解説

- 【記入例】を見ながらの実践的な書き方

を、一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読めば、自信を持って、正確な事前調査報告書を作成できるようになります。

目次

アスベスト事前調査報告書の基本

・何の法律に基づく書類?

主に石綿障害予防規則(石綿則)に基づいて作成が義務付けられています。

・誰が作成・保管の責任を負う?

工事の元請業者、または自主施工者です。実際に調査を行った調査会社が作成を代行することも多いですが、最終的な責任は元請業者等が負います。

・どこで様式を入手できる?

厚生労働省のホームページから、ExcelやPDF形式の公式様式(様式第1号)をダウンロードできます。

【記入例付き】項目別・報告書の書き方徹底解説

それでは、実際の様式に沿って、上から順に書き方を解説します。

項目1基本情報(工事の名称・場所など)

工事の基本情報を記載します。契約書や現場の情報を正確に転記しましょう。

- 工事の名称:「〇〇ビル 解体工事」「△△邸 内装改修工事」など、正式名称を記載。

- 工事の場所: 住居表示(住所)を正確に記載。

- 注文者・元請業者・自主施工者: それぞれの正式名称、所在地、電話番号を記載します。

項目2調査対象範囲と調査方法

どの範囲を、どのような方法で調査したかを明確にする欄です。

- 調査対象の部分:「建築物の内装全面」「屋根及び外壁」など、調査した範囲を具体的に記載。

- 調査の方法: 実施した調査方法のチェックボックス(文献等・目視・分析)に全てチェックを入れます。

項目3調査終了年月日と調査者情報

調査の実施日と、調査者の資格を証明する重要な欄です。

- 調査を終了した年月日: 文献調査、目視調査、分析調査の全てが完了した最終日を記載。

- 調査者の氏名・資格: 実際に調査を行った有資格者の氏名と、「建築物石綿含有建材調査者」の資格の種類(一般、特定、一戸建て等)、調査者講習機関名を記載します。

項目4【最重要】建材ごとの調査結果一覧

報告書の中で最も重要かつ複雑な部分です。調査した建材一つひとつについて、結果を記載します。

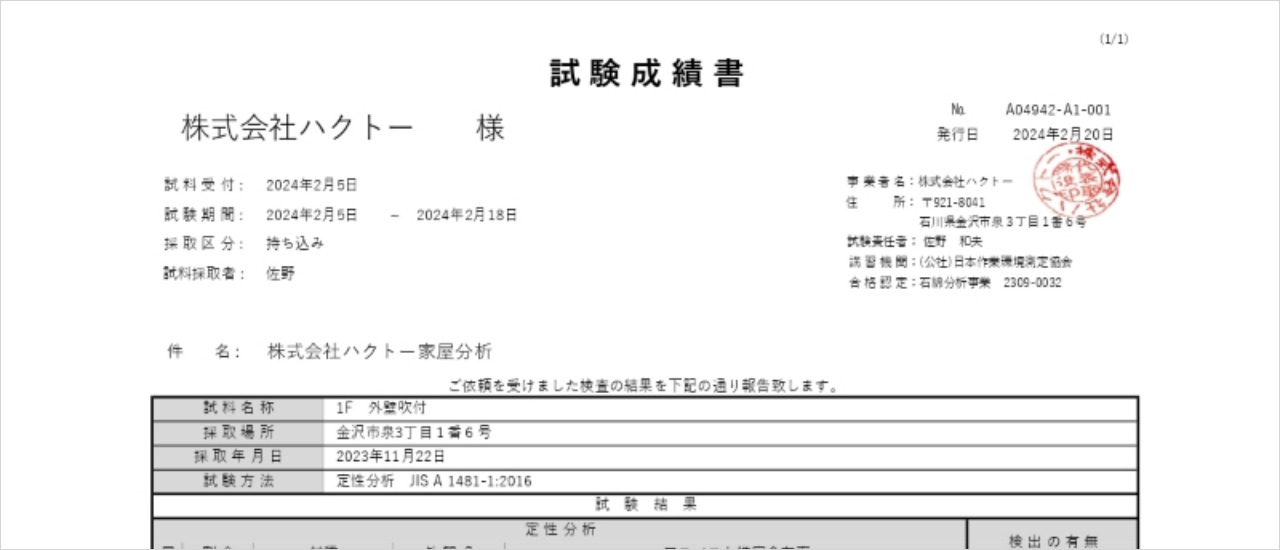

この「分析による裏付け」の欄こそ、私たちHAKUTOのような分析機関が発行する分析報告書が、法的な根拠として活きてくる部分です。正確な分析結果がなければ、この最重要項目を埋めることはできません。

【記入例】

| 材料の種類 | 場所 | 石綿の有無 | 判断の根拠 | 石綿の種類 | レベル |

|---|---|---|---|---|---|

| スレートボード | 屋根 | 有り | 分析 | クリソタイル | 3 |

| 石膏ボード | 2階居室 壁 | 無し | 文献等(2010年製) | – | – |

| 吹付け材 | 機械室 天井 | みなし | 目視 | – | 1 |

項目5アスベスト「有り」の場合の措置

調査の結果、アスベスト含有建材があった場合に、どのような対策を講じるかを記載します。「除去」「封じ込め」「囲い込み」といった措置の種類や、具体的な作業内容、使用する保護具などを簡潔に記載します。

報告書の提出方法:原則は電子システムから

作成した報告書は、一定規模以上(解体工事は80㎡以上、改修工事は請負金額100万円以上)の工事の場合、行政へ提出する義務があります。

厚生労働省は以下のように定めており、原則として電子システムからの申請が求められます。

報告は、原則として石綿事前調査結果報告システムから電子申請で行っていただきます。

【石綿事前調査結果報告システム】https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/

このシステムを利用するには、法人・個人事業主向けの共通認証システムである「G-Biz ID」のアカウントが必要となりますので、事前に取得しておきましょう。

報告書作成時のよくある間違いと注意点

- 調査者の資格者番号の記載漏れ: 2023年10月以降、有資格者による調査が義務化されたため、調査者の情報(特に資格者番号)は必須です。

- 「みなし措置」の乱用: 分析費用を節約するために安易に「みなし措置(アスベスト有りとみなす)」を選択すると、本来不要だった高額な除去費用が発生する可能性があります。

- 分析報告書の添付漏れ: 「分析」を根拠とする場合、分析機関が発行した報告書の写しを添付する必要があります。

- 写真の不備: 調査箇所を示す写真は、どの部分か明確に分かるように撮影し、整理しておく必要があります。

正確な報告書は、正確な「分析」から

アスベスト事前調査報告書は、法令遵守と安全確保の証となる重要な書類です。作成にあたっては、以下の点を必ず押さえましょう。

- 厚生労働省の最新の様式を使用し、原則として電子システムで報告する

- 有資格者による調査に基づいて、すべての項目を正確に埋める

- 特に「建材ごとの調査結果一覧」は、客観的な根拠(図面、分析結果)と共に詳細に記載する

- 分析を根拠とする場合は、分析報告書を必ず添付する

そして、信頼できる報告書を作成するための大前提は、信頼できる「分析結果」です。HAKUTOアスベスト分析センターは、迅速かつ高精度な分析報告書のご提供を通じて、お客様の正確な事前調査報告書の作成を強力にサポートいたします。

アスベストの定性分析が必要な時は、当社にご相談ください。

お客様の状況に合わせた最適なご提案をさせていただきます。